1. はじめに

不動産投資において最も重要なのは、立地と建物です。特に立地は非常に重要で、人口動態や周辺エリアの都市開発、賃貸需要の変動といった複合的な要素を分析し、将来旺盛な賃貸需要が見込める場所を見極めなければなりません。

INVASEでは、不動産投資の対象物件の立地として、持続的な人口流入や大規模な再開発、交通インフラの拡充といったファンダメンタルズに支えられている東京都心の湾岸エリア(東京都心の東側沿岸部に位置する中央区、港区、江東区の東京湾に面する地域、埋立地および沿岸部の再開発エリア)に着目しています。

本レポートでは、都心湾岸エリアの将来性を多角的に評価するため、以下の4つの視点から現状と今後の見通しを整理しました。

- 最新の人口動態および推計

- 都市インフラ・再開発計画の進展

- 賃料および不動産価格の動向

- 外国人投資家の市場参加状況

これらの情報をもとに、都心湾岸エリアの賃貸ニーズや資産価値の維持・上昇が期待できる理由を客観的・論理的に解説します。投資家の皆様が今後の不動産投資判断に活用できる、信頼性の高い材料の提供を目的としており、本レポートが皆様の資産形成および投資判断の一助となれば幸いです。

2. 都心湾岸エリアの概要と特徴

都心湾岸エリアは、上記地図の通り、大きく分けて月島・勝どきエリア、晴海エリア、豊洲エリア及び芝浦エリアの4つの地域で構成されています。東京都心部の東側沿岸に位置する中央区・江東区・港区の臨海部一帯を指し、近年では都心に近接した住宅地および複合開発エリアとして急速に発展しています。もともと工業地帯や倉庫、埠頭として利用されていた土地が多く、1980年代以降の大規模な都市再開発によって、タワーマンションや商業施設、オフィスビルなどが次々に誕生しました。この経緯により、職・住・遊が近接する新しいライフスタイルを志向する層にとって特に魅力的なエリアとなっています。

都心湾岸エリアのそれぞれの地域の概要は下記の通りです。

【月島・勝どきエリア】

月島・勝どきエリアは、もともと工業地帯や埋立地として発展してきました。戦後、高度経済成長期には多くの中小企業や工場が集積し、地域経済を支えていました。しかし、産業構造の変化に伴い、これらの施設は次第に姿を消し、住宅地としての再開発が進められるようになりました。1980年代後半には、隣接する佃で「リバーシティ21」のような大規模な再開発プロジェクトが始まり、タワーマンションが建設され始めました。これにより、都心に近い水辺の景観が評価され、住宅地としての魅力が高まりました。2000年代以降も再開発は続き、超高層マンションの建設が相次ぎ、都心に住みたいファミリー層や高所得者層が流入し、人口が急増しました。

【晴海エリア】

晴海エリアは、元々倉庫や埠頭が中心の埋立地であり、工業地帯・物流拠点として機能していました。大規模な再開発が進んだのは、2010年代以降です。特に大きな転機となったのは、2020年東京オリンピック・パラリンピックの選手村跡地の開発です。選手村として利用された後、2022年以降に「晴海フラッグ」として分譲・賃貸マンションとして供給されました。これにより、一気に大規模な住宅地が形成され、多くの世帯が流入しました。また、再開発に合わせて、東京都都市整備局による都心部・臨海地域地下鉄構想などの交通インフラ整備も計画されており、今後もさらなる発展が見込まれています。

【豊洲エリア】

豊洲エリアは、元々石川島播磨重工業(現:IHI)の造船所や工場が立地する、工業地帯でした。しかし、産業構造の変化と都心回帰の流れを受け、1980年代から大規模な再開発が始まりました。

豊洲エリアの発展を象徴するのが「豊洲二丁目再開発」です。1988年には東京メトロ有楽町線の豊洲駅が開業し、交通の利便性が向上しました。その後、1992年にIHIの工場が閉鎖され、跡地利用の検討が進みました。2000年代に入ると、ららぽーと豊洲やアーバンドックパークシティ豊洲といった大規模な商業施設やタワーマンションが次々と建設され、街の様相は大きく変化しました。

さらに、2006年には東京ガスが開発した「豊洲スマートシティ」が誕生し、大規模オフィスや商業施設が整備されました。これにより、豊洲は「働く街」としての顔も持つようになりました。

そして、2018年には築地市場から移転した豊洲市場が開場し、世界的な食の拠点として豊洲の知名度はさらに高まりました。これらの再開発により、豊洲は「職・住・遊」が融合した、都心に近接する新しい街として発展を続けています。

【芝浦エリア】

芝浦エリアは、港区の海岸沿いに位置し、かつては工場や倉庫が立ち並ぶ工業地帯でした。特に、東京湾に面した立地から、物流や港湾関連の施設が多く存在していました。しかし、日本の経済構造が変化し、工場や倉庫が郊外に移転するにつれて、都心に近接するこの広大な土地の再開発が進められるようになりました。

1990年代以降、都心湾岸エリア全体の再開発の流れに乗り、芝浦でも大規模なオフィスビルやマンションが建設され始めました。特に2000年代に入ると、都心へのアクセスが良い立地が評価され、大規模なタワーマンションが次々と建設されました。これにより、職住近接を求めるビジネスパーソンやファミリー層が流入し、人口が急増しました。

また、JR山手線の田町駅・品川駅周辺では、2020年に高輪ゲートウェイ駅が開業するなど、再開発が進んでいます。この再開発は、芝浦エリアの利便性をさらに高め、今後も発展を続ける要因となっています。これらの大規模な開発により、芝浦は工業地帯から「職・住」が融合した、都心型の新しい街へと変貌を遂げています。

都心湾岸エリアに共通する主な特徴として、以下の点が挙げられます。

- アクセス性と交通インフラの充実

都心への近接性に加え、地下鉄やJRなど複数路線が利用できる交通利便性の高さが際立っています。近年は地下鉄延伸や新駅開業などインフラ整備が進み、一層利便性が向上しています。 - 大規模な都市再開発と豊富な新築物件

勝どき・豊洲・有明・芝浦など各地区でタワーマンションや複合施設が続々誕生し、住環境・生活利便性の向上が著しいです。新興住宅地としてファミリー層・高所得層の流入が加速しています。 - 人口増加と活発な賃貸ニーズ

都心に近く、住・職・遊一体型の環境を求める層から高い人気を集め、区内人口は増加傾向が続いています。あわせて賃料水準も上昇トレンドにあり、安定した賃貸需要が見込まれます。 - 外国人居住者・投資家の市場参加

近年、特に中国人富裕層を中心に海外投資家の関心が高まっており、水辺エリアは風水的にも評価されることから、外国人需要の増加が市場をさらに活性化させています。 - 職住近接・快適な生活環境

オフィス、商業施設、学校、公園などがバランスよく配置されており、都心に通勤するビジネスパーソンや子育て世帯にとっても利便性・快適性が高い点が支持されています。

3. 人口動態と将来的な需要動向

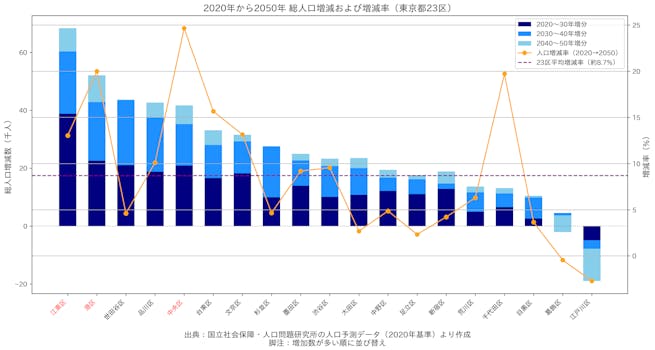

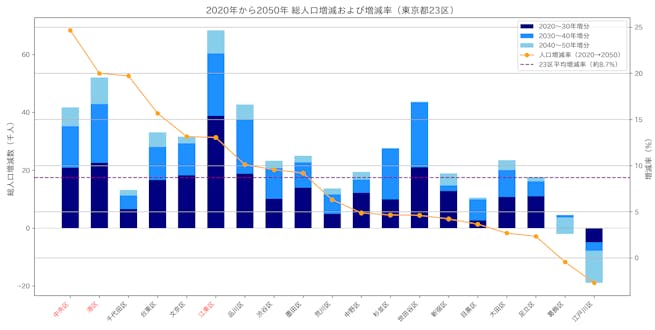

都心湾岸エリアの人口動態は、東京都心に近接する利便性や継続的な都市再開発による住環境の向上を背景に、長期的な増加基調が続いています。下記グラフの通り、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、中央区・江東区・港区の湾岸エリアは、東京都23区の中でも特に顕著な人口増加が予測されています。実際に近年はファミリー層や高所得層の流入が進み、これまでの工業・物流中心の地域が大規模住宅地へと変貌しています。

国立社会保障・人口問題研究所は、国際的に標準とされる人口学的手法である「コーホート要因法」を用いて日本の将来人口を予測しています。この方法では、出生、死亡、国際人口移動の三つの人口変動要因について実績値データに基づく複数の仮定を設定し、それらを数学的モデルで将来に投影します。都心湾岸エリアの2050年までの人口増加数及び増加率のグラフは以下の通りです。本グラフから分かる通り、東京23区の中でも都心湾岸エリア3区(中央区・港区・江東区)の人口増加が顕著です。

グラフ1「2020年から2050年 総人口増減および増加率(東京都23区)増加数順」

グラフ2「2020年から2050年 総人口増減および増加率(東京都23区)増加率順」

人口増加の主な要因として、交通インフラ整備(地下鉄延伸・新駅開業など)や大規模なタワーマンション・複合開発の進展、さらには外国人居住者の増加が挙げられます。特に中国人を中心とした海外投資家・居住者の参入により、賃貸需要がさらに多様化・拡大しています。

将来的な賃貸需要についても、人口の持続的な増加や人口構成の変化(ファミリー層・外国人層の増加)を起点として、今後も安定かつ旺盛な賃貸ニーズが継続すると考えられます。住環境の魅力や交通の利便性に加え、新築・築浅物件の供給が続くことで、特にファミリータイプを中心とした賃料水準の上昇傾向が顕著です。加えて、外国人需要の拡大が市場全体を底上げしており、資産価値の維持・向上が期待できます。

一方で、中長期的には新築物件の大量供給や、外国人投資家への規制強化など需給バランスや政策動向による影響も頭に入れる必要があります。しかし現状の人口増加トレンドと開発計画を踏まえると、都心湾岸エリアの賃貸市場は今後も高い安定性と成長余地を有していると総合的に評価できます。

4. 開発計画とインフラ整備の進展

都心湾岸エリアでは、都市再開発計画とインフラ整備が一体となって着実に進んでおり、地域の住宅価値・利便性の向上に大きく寄与しています。1980年代以降、工業地帯・埋立地として利用されてきた広大な土地が、中央区・江東区・港区を中心に大規模マンション開発や商業施設、オフィスビルへの転換が進み、都心近接型の新住宅地へと生まれ変わっています。

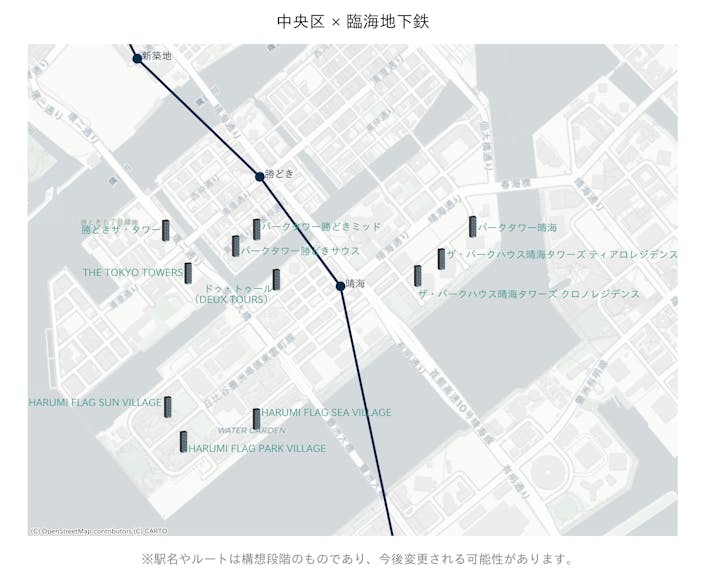

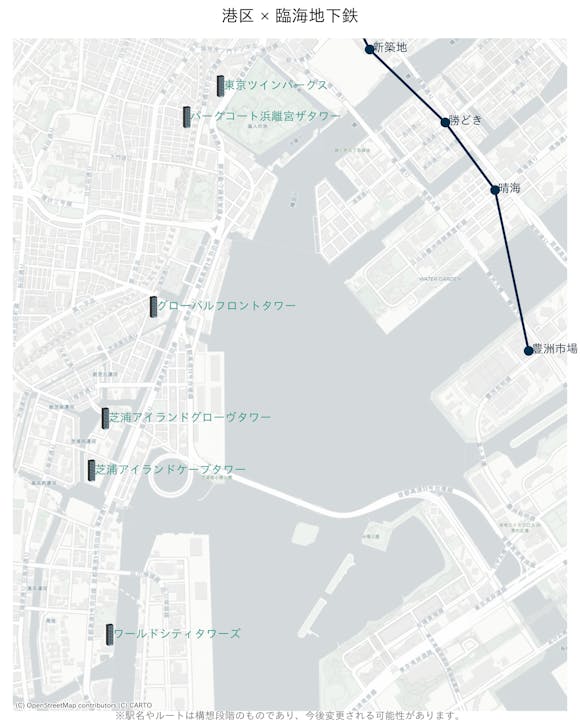

最も特徴的なのは、今後の交通インフラの拡充計画です。下図の通り、東京都および事業主体の構想では、東京メトロ有楽町線や南北線の延伸、さらに都心部・臨海地域地下鉄構想などが具体的に推進されており、2030年代半ば~2040年を目処に湾岸エリアを横断・連絡する路線が新設・延伸される予定です。これらが実現することで、都心部へのアクセスは一層改善され、通勤や生活面での利便性が大きく向上します。

また、エリア各所では勝どき・晴海・豊洲・芝浦・台場などを中心に、複数の市街地再開発事業が本格化しています。具体的には下記の通り、5つの地区で再開発計画が進行中です。

- 豊海地区第一種市街地再開発事業(豊海・勝どき六丁目)

- 勝どき東地区第一種市街地再開発事業(勝どき2・4丁目)

- 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業

- 月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業

- 築地二丁目地区第一種市街地再開発事業

既存のタワーマンション群や大型複合施設に加え、今後再開発計画で供給が予定されている新築マンションも、交通インフラの整備計画に合わせて立地選定されており、資産価値向上の効果が期待できます。

再開発計画と交通インフラの整備計画をまとめた図は以下の通りです。

![]()

インフラ・開発計画の地理的連動性も高く、これら新築マンションと新路線との近接性は、将来的な居住環境・流動人口増加の基礎となります。行政の都市戦略にも重点地区として位置づけられているため、住民サービスや教育環境の整備も進む見込みです。各区別の交通インフラの整備計画と主要なタワーマンションをまとめたのが次の図です。

【中央区】

【港区】

【江東区】

このように、都心湾岸エリアは交通インフラの拡充と都市再開発が複合的・計画的に進展していることが、今後の地域価値および賃貸需要を長期的に支える大きな基盤となっています。

5. 賃料・不動産価格の最新動向

都心湾岸エリアの賃料及び不動産価格は、他の都心近接エリアと比較しても高水準で推移しており、直近数年にわたる上昇トレンドが継続しています。

賃貸マーケットでは、1K・1LDKなど単身者向け、2LDK・3LDKのファミリー向け双方で需要の高まりを背景に、賃料の上昇が続いています。四半期毎に更新されるAtHomeのマンション賃料インデックスを2020年基準に修正した月島・勝どきの賃料動向は、下記グラフの通りです。総務省が毎月発表している消費者物価指数(東京区部)の”総合”及び賃料に特化した住居の”家賃”を”賃料CPI”としてそれぞれ2020年を100とした場合の上昇幅を比較しました。

2020年~2022年の間ではコロナ禍の影響もあり月島・勝どきの賃料インデックスは2020年対比で約15%の上昇となっており、総合やと賃料CPIの伸びを大きく上回っています。

グラフ3「月島・勝どき_タイプ別インデックス推移」

一方、不動産価格については、INVASEで毎月取得している中央区の物件の価格情報から築20年以内の物件の平米単価をプロットしたものが下記グラフです。2021年から2025年の4年間で約1.5倍と大きな価格上昇が見られます。

グラフ4「1平米当たり価格の平均の推移」

都心湾岸エリアにおける価格及び賃料上昇の主な要因としては、継続的な人口流入と住宅需要の増加、大規模再開発による街全体のブランド力上昇、そしてインフラ整備による将来的な資産価値向上期待が挙げられます。加えて、外国人居住者・投資家の積極的な市場参入も、取引価格・賃料の底上げにつながっています。

6. 外国人投資家の動向

都心湾岸エリアでは、近年、外国人投資家の存在感が一層高まっています。特に中国本土、香港、台湾、シンガポールなどアジア系を中心とした富裕層による投資が活発化しており、湾岸部のタワーマンションや高級分譲マンションが主な投資対象となっています。この背景として、東京の国際都市としての信用力、安定した法制度、治安、都心近接の交通利便性に加え、都心湾岸エリア特有の水辺・眺望・再開発に伴うブランド力が投資判断を後押ししています。

下記グラフは総務省が出している住民基本台帳を参照して、東京都23区における外国人居住者数の増加数及び増加率を示したものです。

グラフ5「東京都23区:外国人数の増加率順と増加数(増加率順)」

グラフ6「東京都23区:外国人数の増加率順と増加数(増加数順)」

東京都23区における2020年から2024年の外国人人口増加において、江東区と中央区は特に顕著な増加が見られます。外国人の人口増加は、都心湾岸エリアにおける外国人による投資目的の購入だけではなく、居住目的での購入も旺盛であることを示しています。

実際、2020年以降は新型コロナウイルス収束や円安などの外部環境を背景に、外国人投資家による高額物件の成約事例が増加しています。特に中国系富裕層による現金購入や法人名義の複数区画取得が目立っており、複合開発エリアや著名なタワーマンションでは、購入者の3割以上が外国籍、もしくは外国人投資家というケースも報告されています。

中国系富裕層は、純粋な投資よりむしろ子供の教育も兼ねた長期定住型の住宅目的で都心湾岸エリアのタワーマンションを購入するケースが多く、今後も高い需要が持続するとみられます。

一方で、諸外国では外国人による不動産取得を規制する動きもあり、日本においても不動産価格の高騰を受けて同様の規制を唱える政党やグループがあり、何らかの投資規制強化や税制改正などが行われる可能性があります。

7. 投資判断のポイント・リスク要素

都心湾岸エリアの投資対象としてのポイントとリスク要素は下記の通りです。

【ポイント】

- 人口増加の継続性

都心アクセスの良さや生活環境の向上を背景に今後も大規模再開発が複数進行予定であり、中央区・港区・江東区は東京都23区内でも顕著な人口増加が見込まれます。 - インフラ整備の進展

有楽町線延伸、南北線延伸、都心部・臨海地下鉄構想など、2030年代〜2040年にかけて交通網が大幅強化される予定であり、駅近物件の利便性と資産価値向上が期待できます。 - 賃料上昇傾向

月島・勝どきエリアは大型タワーマンション供給後も賃料インデックスが上昇しており、特にファミリータイプの賃料上昇が顕著です。 - 外国人投資家からの需要

中国人富裕層を中心に投資及び居住両面で都心湾岸エリア人気が高く、外国人居住者数が増加傾向にあり、賃貸需要を押し上げる要因となっています。

【リスク】

- 外国人不動産取得規制の可能性

近年、シンガポールやカナダでは外国人による住宅購入を制限する政策が導入されており、日本でも外国人不動産取得に対する規制強化の可能性があります。これが実施されれば、外国人需要を背景にした価格上昇が抑えられるリスクがあります。 - 金利上昇及び審査基準の厳格化

2024年のゼロ金利解除により日本は20年ぶりに金利のある時代に戻りました。インフレは顕在化しており今後金利は緩やかに上昇すると見込まれています。また、都投資用物件に対する金融機関の与信審査の厳格化といったリスク要因も指摘されています。

8. まとめ:都心湾岸エリアの投資価値評価

今後も大型開発やインフラ新設計画の進展及び外国人の流入により、都心湾岸エリアの不動産価格や賃料は一定の上昇基調と高い安定性を維持することが予想されます。特に都心湾岸エリアに立つタワーマンションについては、現在価格上昇が先行して利回りが低下しているものの、早晩本格的な賃料上昇が起こり利回りも回復すると考えています。中長期的なキャピタルゲイン・インカムゲイン双方が得られる投資用として魅力的な地域と言えるでしょう。

9. 出典一覧・参考資料

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVASEではローンの条件把握から物件のご提案、ローン付けまで一気通貫でご提案可能です。借入可能額を把握できるバウチャーサービス、物件の購入・売却をご検討されている方や立地・条件をご相談されたい方は、無料カウンセリングサービスJourney(ジャーニー)をご利用ください。

また、不動産投資ローンの借り換えによる収支改善のご提案も行っております。不動産投資ローンの借り換えを個人で行うことはハードルが高いですが、INVASEであれば【特別金利1.55%〜】からご提案が可能です。

収支を改善したいと思っている方は、まずは借り換え無料Web診断をご活用になってはいかがでしょうか。