INVASEより不動産投資市場の最新マーケット動向をお届けします。

東京都心部を中心に、物価動向といったマクロデータや金融市場の動向を踏まえた不動産市場分析や、INVASEの注目物件・注目エリア、不動産のプロからのアドバイスもご紹介。

*お時間のない方へ、INVASEであれば仲介物件の購入に関するご相談もいただけます。その他ローンに関するご相談や、いま不動産投資をすべきかどうか、どのような立地・条件が良いかなどご相談がございましたら無料カウンセリングサービス「Journey(ジャーニー)」をご利用ください。

1. 金融・不動産市況サマリー

※1:2020年基準消費者物価指数(東京都区部)総合

※2:2020年基準消費者物価指数(東京都区部)家賃

※3:「マンション賃料インデックス(アットホーム株式会社、株式会社三井住友トラスト基礎研究所)」を元にMFS作成(東京23区、シングルタイプ 18㎡以上30㎡未満、2020年基準に修正)

※4:住宅特化型REITの時価総額上位3銘柄(アドバンス・レジデンス投資法人、日本アコモデーションファンド投資法人及びコンフォリア・レジデンシャル投資法人)の分配金利回り平均

※5:10年国債利回りとREIT利回りの差

トピック

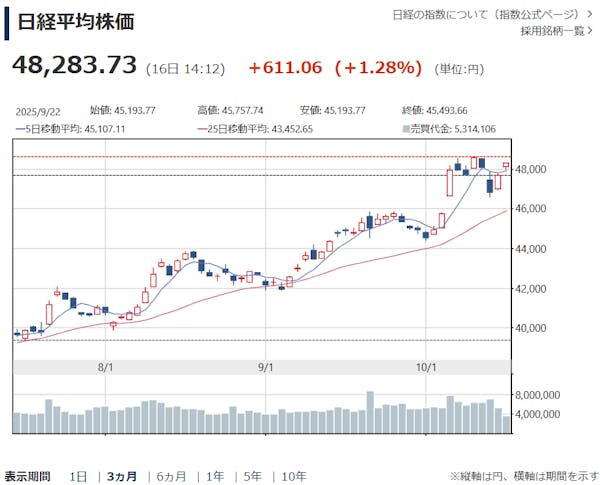

米国では連邦政府が1日から一部機関が閉鎖し、雇用統計などの経済指標の公表が止まっています。米連邦準備理事会(FRB)による量的引き締め(QT)終了が近いとの思惑や10月28〜29日の米連邦公開市場委員会(FOMC)での追加利下げ期待も改めて意識されています。日本では今月4日の自民党新総裁では高市早苗氏が選出されました。同氏は「安倍政治の継承」「改憲」「タカ派的経済安全保障」を掲げ、連立拡大にも意欲を示しています。高市新総裁誕生によるサプライズと、積極的な追加財政・金融緩和路線への期待から、日経平均は48,000円台へと上昇しました。さらに、米国株高や世界的なAI投資ブーム、国内企業業績の回復期待も重なり、複合的な要因で日経平均は歴史的高値をつけています。ただ米中の貿易摩擦が再燃するとの警戒感や公明党が自民党との連立政権から離脱し政局不透明感が高まっていることにも注意が必要です。

ドル円は151円台後半で小動き、日経平均は45,000円の壁を突破し、勢いそのままに48,000円台へ上昇しています。過熱感もあるものの、上昇トレンドは依然として健在です。

※参照:日本経済新聞

9月下旬の水準(1,946.77:9月26日終値)と比較するとやや下落しています。9月は自民党総裁選や日銀の金融政策への期待から上昇していましたが、10月に入り反動や利益確定売りで落ち着いた推移となっています。

※参照:日本取引所グループ

株式市場は史上最高値付近での推移が続いており、米経済の動向やFRBの金融政策運営に対する市場の関心は一段と高まっています。日本においても米国の状況を確認する必要があり、再利上げを検討すべきとの声もあるものの、国内政局や米国経済の不透明さを踏まえて、市場にサプライズとなる突然の利上げは避けるべきとの慎重論も強い状況です。不動産価格については、REITが上昇し、不動産キャップレートも下落しており、堅調な推移となっています。不動産価格については、REITが上昇し、不動産キャップレートも下落しており、堅調な推移となっています。

2. 各種指標の動向

賃料・インフレ

東京都区部インフレ率(CPI)の総合指数は前年同月比+2.60%上昇しています。一方、CPI内の賃料指数は前年同月比1.10%の上昇となっており、家賃が賃貸契約更新時に見直される遅行指標であることを考慮すると、CPI全体の上昇とともに賃料も今後より上昇するものと考えられます。

キャップレート(表面利回り)

キャップレートとは投資家が不動産に期待する利回り(収益性)です。不動産価格は賃料÷キャップレートで計算されるため、キャップレートの低下は不動産価格の上昇を、キャップレートの上昇は不動産価格の下落を意味します。

キャップレートは、長期国債利回りに代表されるリスクフリーレートと不動産リスク・プレミアムで構成されます。9月の長期国債の利回りは約0.05%上昇し、住宅系REITの配当利回りは0.043%下落したため、不動産リスク・プレミアムは前月比0.093%下落となりました。結果としてキャップレートは先月から引き続き6か月連続で下落し、不動産価格は上昇傾向にあります。

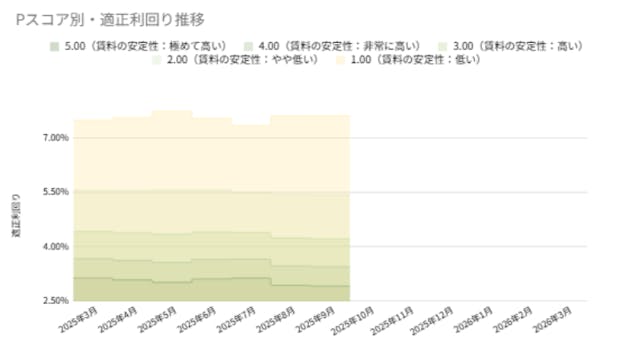

Pスコア・適正利回り

2025年4月にPスコアの刷新を行いました。

従来モデルのPスコアは、ワンルームや1K等の投資用および築年数の比較的新しい物件に重きを置いてモデルを作成しておりました。今回、学習データを大幅に増加させることにより、2LDKや3LDK等のファミリー向けや、築年数の古い物件にも対応が可能になりました。

刷新されたPスコアは、1.00〜5.00までの点数で表され、点数が高い方がリスクが低い、つまり将来価格下落リスクが小さく、賃料が安定的に入ってくる物件であることを示します。

利回りについてスコア1は変化はなく、スコア5は下落しております。物件の利回りの分布が低い方に遷移しています。物件によって二極化傾向が進んでいます。

3. 注目物件

「東京ツインパークス」

ー 汐留の象徴、「200年たっても古びない」価値創造 ー

今回は、湾岸と港区コアエリアの間に位置し、ハイエンドタワーマンションのベンチマークとして語られる稀有な存在「東京ツインパークス」についてご紹介させていただきます。2002年9月に竣工した地上47階建ての総戸数1,000戸のツインタワーで、竣工から20年以上を経た今もなお、その価値は衰えるどころか、むしろ深みを増し続けています。

新築時からの騰落率は概算で246%から306%という驚異的な数値が語られており、これは都心6区の築20年以上のマンションの中でも上位3%~10%に位置する圧倒的なパフォーマンスです。(Geminiによるピックアップデータから概算)

三菱地所、三井不動産、住友不動産といった日本の不動産業界を牽引するトップ企業が分譲主として名を連ね、施工はスーパーゼネコンの大成建設が手掛けました。この錚々たる事業者構成が、計画段階から最高品質を目指したプロジェクトであったことを物語っています。

この物件の価値を、私が提唱する「CoAMer(カマー)理論」に基づき、「土地(街)」「建物」「管理」の3つの視点、そして市場評価の指標となる「賃料」から分析してまいります。

【土地(街)】都心一等地と浜離宮の緑が織りなす稀有な環境

まず【土地(街)】としての価値です。東京都港区東新橋という都心一等地に位置し、その交通利便性は圧倒的です。都営大江戸線・ゆりかもめ「汐留」駅まで徒歩わずか2~3分、さらにJR山手線「新橋」駅徒歩8分、「浜松町」駅徒歩6分というロケーションです。

これにより、都内の主要ビジネス街や商業エリアはもちろん、新幹線や羽田空港へのアクセスも極めて容易であり、国内外を頻繁に移動するビジネスパーソンやアクティブなライフスタイルを持つ層にとって、これ以上ない利便性を提供します。

築地市場の再開を待つ「汐留シオサイト」に位置し、オフィス、ホテル、商業施設が地下通路やペデストリアンデッキで結ばれている点も、今後の期待値を高めています。

眼前のデッキは汐留駅と連結

さらに特筆すべきは、都心の一等地にありながら、国の特別名勝・特別史跡である浜離宮恩賜庭園が約100m先に広がり、日常の散策コースとして利用できることです。この立地は、都市の利便性と心を落ち着かせる緑豊かな空間という、本来両立が難しい二つの要素を高いレベルで享受することを可能にしています。

部屋から浜離宮公園・勝どきエリアを臨む

【建物】質実剛健、かつコンセプトを体現した高級仕様

次に【建物】の持つ力です。開発時のコンセプトは「200年たっても古びない」という壮大なビジョンでした。この思想は建物の随所に具現化されています。

大理石を惜しみなく使用した高級ホテルのようなエントランスロビー

エントランスロビーには大理石が惜しみなく使われ、高い天井と相まって高級ホテルのような気品を醸し出します。随所に配置された絵画や彫刻、世界的なデザイナーが手掛けたインテリアは、一過性の流行に左右されない普遍的な美意識を感じさせ、訪れる者を魅了します。

住戸内は天井高と開口が確保されている部屋が多く、平米数以上の開放感をもたらします。大きく取られた窓からは自然光が豊かに差し込み、明るい居住空間を実現しています。さらに特筆すべきはその遮音性の高さです。全戸に二重サッシが採用されており、すぐそばを首都高速道路が走っているにもかかわらず、窓を閉めればその騒音はほとんど気になりません。

こうした居住性の根幹をなす基本性能の高さが、長期にわたって住民の満足度を維持し、物件価値を支える基盤となっています。

【管理】質の高いコミュニティが生み出す自己強化サイクル

この物件の資産価値を支える【管理】です。コンシェルジュや清掃スタッフの対応が素晴らしいと居住者から高く評価されているとお伺いしており、資産価値の維持・向上を目的とした管理組合が適切に機能しています。すでに大規模修繕工事も完了済みで、維持管理への取り組みが、建物を物理的・美観的にも最高の状態に保っています。

居住者は互いに挨拶を交わす感じの良い人が多く、サラリーマン、ファミリー層、リタイア層など多様な人々が暮らしています。芸能人や財界人なども居住していると言われ、全体として落ち着いた洗練されたコミュニティが形成されています。

この良好なコミュニティが、住みやすさという無形の価値を生み出し、物件の魅力をさらに高めています。1,000戸という規模にもかかわらず、マンション内は常に静かでプライバシーが保たれており、投資目的やセカンドハウスとしての利用も多いことが、この落ち着いた雰囲気を支えています。

【賃料】新築時から3倍超という驚異的な資産価値上昇

【賃料】および売買市場でも極めて高い評価を受けています。直近の売出事例を見ると、29階77㎡の住戸が3億3,800万円、42階99㎡の住戸が4億9,800万円、46階173㎡の住戸は9億9,800万円で市場に出ています。もちろん売り出し価格からのデータ抽出ではあるものの、坪単価の中央値は約1,094万円(㎡単価約331万円)に達しており、これは港区全体の平均坪単価約991万円を上回る水準です。これらの「答え合わせ」からは目が離せないのが実際です。(ポータルサイト等よりGeminiによる概算算出)

賃貸市場も非常に活況で、44㎡の1Rで月額24.8万円から、95㎡の2LDKでは月額150万円に達する募集事例も見られます。この強力な賃貸需要は、低利回りでありながらも、投資家にとっての安定性を提供し、「低利回り物件」としての地位確立が、売買価格の下支えとして機能しうると言えます。

東京ツインパークスの価値は、品質が人を選び、人が管理を支え、管理が品質を維持し、その品質が再び人を惹きつけるという、完璧な価値創造の連鎖が機能している証左です。資産価値を測る上で、この「自己強化サイクル」こそが、時代を超えて価値を増幅させ続ける真の源泉となっています。

※各データは各ポータルサイトより、Geminiにより算出しています。(目安としてご参照ください。)

【東京ツインパークス・物件概要】

所在地: 東京都港区東新橋1-10-1

交通: 都営大江戸線・ゆりかもめ「汐留」駅 徒歩2-3分、JR山手線「新橋」駅 徒歩8分、「浜松町」駅 徒歩6分

竣工年月: 2002年9月

総戸数: 1,000戸

構造: 地上47階建てツインタワー

主な特徴: 新築時からの騰落率246~306%、二重サッシによる高い遮音性、

浜離宮恩賜庭園至近、大規模修繕完了済み

※本物件にご興味をお持ちの方はもちろん、INVASEでは不動産購入の前段に必要な知識全般のご提供や、更にはご売却・賃貸等の物件マネジメントのご相談を無料カウンセリングサービスJourney(ジャーニー)にて承っております。是非お気軽にお問い合わせください。

4. 注目地域

今月の注目地域:築地・汐留・新橋エリア

ー 総事業費9,000億円の築地再開発が導く一体的進化 ー

東京ツインパークスが持つ個別の価値に加え、その周辺環境が今後どのように変貌を遂げるのかを考察します。現在進行中の「築地市場跡地再開発」は、単なる一地区の開発に留まらず、隣接する汐留・新橋エリアの価値を根底から引き上げ、一体的な未来都市へと進化させる起爆剤となります。

水と緑に囲まれた次世代型都市空間「築地」の未来像

※三井不動産プレスリリースより

総事業費9,000億円の巨大プロジェクト

対象となる敷地は約19.4ヘクタール(約19万㎡)、東京ドームおよそ4個分に相当する都心最後の一等地です。総事業費は約9,000億円、総延床面積は約126万㎡に及び、国内でも最大級の都市開発となります。

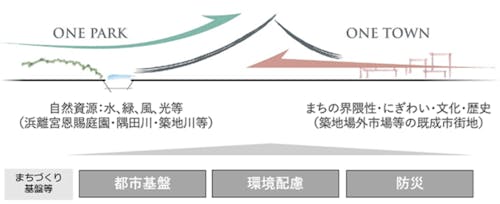

そのビジョンは、単に新しいビルを建てることではなく、「水と緑に囲まれ、世界中から多様な人々を出迎え、交流により、新しい文化を創造・発信する拠点」を創出することにあります。

自然と都市の活動の2つが共生・調和・発展し、社会的価値を創出するまちづくりを目指す

※三井不動産プレスリリースより

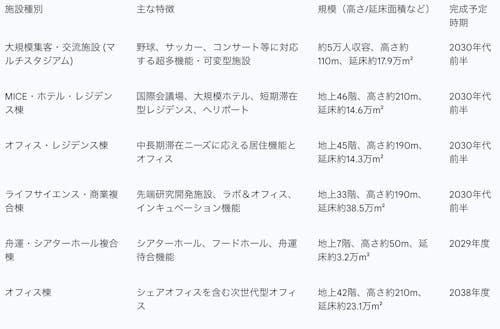

計画の中心には、最大約57,000人収容可能な全天候型の多機能マルチスタジアムが据えられます。これは野球やサッカーといったスポーツだけでなく、コンサートや大規模なコンベンションにも対応する世界屈指の可変性を持つ施設となります。

その他、国際会議や展示会を開催するMICE施設、世界中のVIPを迎え入れる最高級ホテル、オフィス、そしてグローバル人材向けのレジデンスなど、合計9棟の主要な建物が建設される計画です。

主要施設とスケジュール

※Geminiにて作成

「扇」をデザインモチーフとした築地再開発のマスタープラン

※三井不動産プレスリリースより

陸・海・空を統合する次世代型交通結節点

この再開発の成功を支える上で極めて重要なのが、交通インフラの抜本的な強化です。計画では、世界中から人々を迎え入れるための「陸・海・空」のモビリティが統合された次世代型の広域交通結節点が整備されます。

・陸:臨海地下鉄新線の開通

最もインパクトが大きいのは、都心部(東京駅)と臨海部を結ぶ新たな地下鉄「臨海地域地下鉄」の整備計画です。この新線には「新築地駅(仮称)」が設置され、再開発エリアと直結する予定です。これが実現すれば、東京の玄関口である東京駅からダイレクトにアクセス可能となり、エリアの利便性は飛躍的に向上します。

・海:舟運ネットワークのハブ

隅田川や東京湾に面した立地を最大限に活用し、新たな船着場が整備されます。これにより、浅草や羽田空港、臨海副都心などを結ぶ舟運ネットワークのハブとなり、「水の都・東京」を象徴する新たな交通手段を提供します。

・空:未来のモビリティへの対応

さらに、計画には将来の実用化を見据えた「空飛ぶクルマ」の発着ポートやヘリポートの整備も盛り込まれています。これは、築地が次世代の都市交通システムをリードする先進的な拠点となることを目指す、未来志向のビジョンを示しています。

汐留・新橋への波及効果:機能的補完による一体化

築地再開発は閉じたプロジェクトではありません。その効果は周辺地域に波及し、特に隣接する汐留・新橋エリアと強力な相乗効果を生み出します。

現在の汐留は、超高層オフィスビル群と高級ホテルが集積するビジネス拠点としての性格が強く、一方、新橋は多彩な飲食店が集まる商業・歓楽街としての顔を持ちます。築地に新たに誕生する大規模なエンターテインメント施設(スタジアム)、国際交流拠点(MICE)、そして文化施設(シアターホール)は、これらの既存機能を完璧に補完します。

例えば、MICE施設で開催される国際会議の参加者は汐留のホテルに滞在し、スタジアムでのイベント後の観客は新橋の飲食店に流れる、といった具体的な人の動きが生まれます。これにより、3つの地区がそれぞれの強みを活かしながら、一つの巨大な経済圏として機能するようになります。

段階的な価値上昇:投資家が注目すべき3つの波

プロジェクトのタイムラインに内在する「交通インフラのギャップ」が、段階的な投資機会を生み出します。主要施設の多くが2032年頃に開業する一方、臨海地下鉄の開通は2040年頃とされており、この約8年間のギャップは、エリアの価値上昇が三段階の波となって現れることを示唆しています。

第1波(~2032年): 新施設への「期待感」を織り込む形で、周辺不動産価格が上昇する期間。

第2波(2032年~2040年頃): 施設は開業したものの、交通アクセスが未完成であるため、価格上昇が一時的に鈍化する可能性のある期間。この時期の評価は、舟運やBRTといった代替交通手段の運営効率に大きく左右されます。

第3波(2040年頃~): 地下鉄開通によって交通のボトルネックが完全に解消され、エリアのポテンシャルが100%解放されることで、不動産価値が再び大きく飛躍する期間。

※当該エリアでのご購入を希望されている方が多くいらっしゃいます。物件のご売却をご検討されていらっしゃる方はこちらよりお気軽にお問い合わせください。

5. INVASE事業責任者・渕ノ上からのメッセージ

ー 資産形成の核となる「自己居住投資」という戦略的思考 ー

※書籍のPRを含みます

この度拙書自己居住投資の教科書 : 〜インフレ時代の新・不動産戦略〜 CoAMer Journeyをリリースさせていただいており、今回はいわゆる「ファミリータイプ物件」をいかに自身の資産形成に結びつけるかについて、「自己居住投資」という考え方を軸に解説したいと思います。

住宅購入の再定義:「消費」から「投資」へのパラダイムシフト

「自己居住投資」とは、自らが住むための自宅購入を、単なる「消費」や「経費」としてではなく、自身の資産ポートフォリオの中核をなす「投資」として捉える思考の転換です。

従来の考え方では、「家」は生活の基盤であり、その購入は快適な暮らしを得るための支出と見なされがちでした。しかし、資産価値の高い物件を適切なタイミングと方法で購入することは、生活の質(QOL)の向上と資産形成を同時に実現する、極めて効率的な戦略となり得ます。

純粋な投資用不動産が収益事業であるのに対し、自己居住用不動産は「居住」という実用的な便益を享受しながら、将来的な資産価値の上昇を狙えるというユニークな特性を持っています。そしてこの「自己居住投資」案件が安定的な「投資マーケット(自己居住用・賃貸投資用)」を形成します。

住宅ローンがもたらす財務的優位性:レバレッジとインフレヘッジ

自己居住投資の有効性を最大化する上で、住宅ローンは極めて強力な金融ツールとして機能します。

・レバレッジ効果

住宅ローンは、個人が利用できる数少ない、かつ安全性の高いレバレッジ手段です。例えば、1億円の物件を自己資金2,000万円(頭金)とローン8,000万円で購入した場合、投資家は2,000万円の自己資金で1億円の資産をコントロールしていることになります

仮にこの物件価格が5%上昇して1億500万円になったとすると、資産価値は500万円増加します。これは、投下した自己資金2,000万円に対して25%のリターンに相当します(諸経費を除く)。このように、少ない自己資金で大きな資産を動かし、リターンを増幅させる効果がレバレッジであり、資産形成のスピードを飛躍的に高めます。そして、自己居住用の住宅ローンはフルローンはもちろん、6から8%程度の売買諸経費までローンで組むことができます。これが現状の「自己居住用物件マーケット」をより盛り上げていると言えます。

・インフレヘッジ機能

インフレ、すなわち物価の上昇は、現金の価値を実質的に目減りさせます。これに対し、不動産のような「実物資産」の価格は、インフレに伴って上昇する傾向があります。

ここで決定的に重要なのが、住宅ローンを組んでいる場合、金利リスクはあるものの、借金の額面金額はインフレによって増えることはない、という点です。月々30万円の返済額は、30年後も名目上は30万円のままです。しかし、30年後の30万円の価値は、インフレによって現在よりもはるかに低くなっています。

つまり、将来の価値が目減りしたお金で、現在の価値で固定された借金を返済していくことになるため、ローンの実質的な負担は時間と共に軽減されていくのです。

結論:現代における自己居住投資の必然性

現在の経済環境と政策動向を鑑みると、自己居住投資は単なる選択肢の一つではなく、資産形成における必然的な戦略となりつつあります。金利が歴史的な低水準から上昇局面へと移行し、インフレ圧力が継続する現代において、住宅ローンを活用してレバレッジをきかすことは、個人が利用できる最も強力な財務戦略の一つです。

金利が歴史的な低水準から上昇局面へと移行し、インフレ圧力が継続する現代において、長期固定金利の住宅ローンを組むことは、個人が利用できる最も強力な財務戦略の一つです。

インフレによって不動産という実物資産の価値は上昇し、借金の実質的価値は目減りしていく。この構造は、まさに富を築くための古典的な戦略であり、住宅ローンを通じて誰もがアクセスできるようになったのです。

自己居住投資戦略は、住まいを確保するという生活上の必要性を満たしながら、レバレッジとインフレヘッジという強力な財務的恩恵を享受し、長期的な資産を築くための合理的な道筋と言えます。

※なお拙書では、売却・法人化等の上級者向けのコンテンツを後半に記載させていただいております。

【お知らせ】

この度、新刊「自己居住投資の教科書」も発売予定となっておりますので是非お目通しいただけましたら幸いです!

自己居住投資の教科書 : 〜インフレ時代の新・不動産戦略〜 CoAMer Journey

なお、CoAMer理論・Journeyオペレーションについてまとめさせていただいた拙書2冊が、皆様のご愛顧を頂戴しベストセラーを頂戴いたしました!

年間1,000面談をこなす不動産のプロが15年以上かけて実証した不動産投資理論 : CoAMer Journey(カマー・ジャーニー)で資産を拡大する

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>不動産ナビゲーター・渕ノ上 弘和のプロフィールはこちらから

>>不動産投資の基本から応用までを解説。Youtube「不動産ナビゲーターチャンネル」はこちらから

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVASEではローンの条件把握から物件のご提案、ローン付けまで一気通貫でご提案可能です。借入可能額を把握できるバウチャーサービス、物件の購入・売却をご検討されている方や立地・条件をご相談されたい方は、無料カウンセリングサービスJourney(ジャーニー)をご利用ください。

また、不動産投資ローンの借り換えによる収支改善のご提案も行っております。不動産投資ローンの借り換えを個人で行うことはハードルが高いですが、INVASEであれば【特別金利1.55%〜】からご提案が可能です。

収支を改善したいと思っている方は、まずは借り換え無料Web診断をご活用になってはいかがでしょうか。